felipekaizer

Contra, 2014-04

2ª edição: 2015-02

“… tenho em mente um texto curto, mais prescritivo. Quase uma reflexão espiritual (isso talvez porque tenho lido Padre Antonio Vieira e Marx simultaneamente). — Felipe Kaizer, 18 de novembro de 2011”

Após vencer os etruscos em 458 a.C., Cincinato largou a ditadura em Roma e voltou para a sua fazenda. Entusiasmados com o retorno modesto à vida campestre após atos tão heroicos, os romanos o convidaram a ser rei. Logicamente, Cincinato recusou o convite: se quisesse ser rei lhe faltaria a modéstia em razão da qual foi convidado.

I

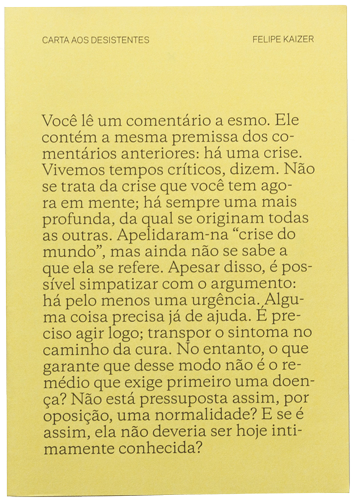

Você lê um comentário a esmo. Ele contém a mesma premissa dos comentários anteriores: há uma crise. Vivemos tempos críticos, dizem. Não se trata da crise que você tem agora em mente; há sempre uma mais profunda, da qual se originam todas as outras. Apelidaram-na “crise do mundo”, mas ainda não se sabe a que ela se refere. Apesar disso, é possível simpatizar com o argumento: há pelo menos uma urgência. Alguma coisa precisa já de ajuda. É preciso agir logo; transpor o sintoma no caminho da cura. No entanto, o que garante que desse modo não é o remédio que exige primeiro uma doença? Não está pressuposta assim, por oposição, uma normalidade? E se é assim, ela não deveria ser hoje intimamente conhecida?

Há uma crise. Isso posto pede um pressuposto. A questão é: com o que se parece a ausência de crise que não se conhece? Estranha-se a normalidade, a partir da qual qualquer diferença é sintoma de crise. Ao tentar responder sobre a natureza da crise do mundo, finalmente se apela: “você também não sente um mal-estar?”; como se a unanimidade fosse o normal. A questão aí frustrada cria um tabu: a proposição “há uma crise” se torna idêntica à “não há uma crise”.

Há uma crise do mundo. Como ignorar o aviso? Ouve-se nisso um chamado; a mais ninguém compete esse problema. Mundo é o que interessa a todos, pois a todos abarca. Qualquer um é obrigado denunciar a crise se chega a encontrá-la e se o faz é também para desfazer, a plenos pulmões, a suspeita de que ela não existe. Contudo, se se confia a escassa atenção a qualquer um disposto a sanar a ignorância geral com um rasgo de sabedoria, paga-se com os ouvidos pelo desconhecimento da matéria da crise. Quem é esse que denuncia e pretende dessa maneira eliminar a discórdia do mundo em nome do mesmo?

Agora, ao reler o último comentário, você chega a um impasse: não é para validar uma batalha pela normalidade que se decreta uma crise? O único meio de continuar a leitura é aplicando o seguinte método: todos os problemas podem ser reduzidos ao problema que se tem ao ter tais problemas. A única resistência às suposições dos comentadores de época está nas suas próprias pressuposições: há, tal como a normalidade, a anormalidade, distinta do que se batizou de crise.

Em 31 de março de 1964, o general Mourão Filho expediu com alarde um pequeno esquadrão de Juiz de Fora contra o presidente João Goulart no Rio de Janeiro, acreditando erroneamente na iminência de um golpe de estado no Brasil. Seu gesto, entretanto, ensejou poucas horas depois o golpe militar que pressupunha.

II

Mais do que os argumentos da razão, o mundo nos comove, mesmo quando se mostra paradoxal ou disparatado. A que recorrer contra os seus absurdos senão a ele mesmo, que tudo sustenta? Denomina-se mundo, em suma, aquilo capaz de circunscrever o idêntico e o diverso de si. Entretanto, mesmo acolhido por essa vastidão, reclama-se a reparação de uma injustiça: “Alto lá! Isso tudo é pura apelação. Esse mundo que dá chances iguais aos opostos não resolve os meus problemas. No que querem me fazer acreditar? Que diante do incomensurável dá no mesmo agir de um jeito ou de outro? Recuso: reconheço meus interesses, quero mudar as coisas. Ainda que toda mudança se prove afinal impossível, minhas tentativas terão valido a pena. ‘Honestamente’, direi, ‘não poderia ter agido de outro modo’”.

De onde se extrai a validade futura dessas tentativas senão da preconcepção de como o mundo deveria ser ou de como ele é apesar dos seus descaminhos? Em outras palavras: como é possível afastar o perigo de que as ações sejam irrelevantes? O sujeito que fala está disposto a agir com justeza, mas também com a suspeita de que seus esforços podem não se justificar. Precisa ter algo mais do que as boas intenções; precisa ver efetivadas as mudanças que intenta. O agente exige do mundo algo em retorno pelas suas investidas. Como poderia estar certo de que age senão pelos resultados que obtém? As respostas do mundo às suas exigências surgem então como reações de alguma coisa como um público, isto é, todos que não o sujeito.

A transfiguração do mundo em público libera o sujeito para a busca daquilo que considera suas legítimas realizações em oposição as dos demais. Assim, além de no mundo, age-se agora para o mundo. Não mais sob os auspícios de uma ordem suprema, o sujeito age ante o mundo: “todos que não eu devem sentir o meus efeitos”. O peso acachapante da vastidão de outrora é neutralizado com um corte produzido pela partícula “eu”. Entretanto, esse corte tem um preço, pois agora que o sujeito reconhece o seu público, o mundo lhe devolve o que ele pede e muito mais. Diante do acúmulo de reações alheias, o autor autodeclarado de suas próprias ações se horroriza e teme produzir não só os efeitos intencionados, mas igualmente uma sucessão ilimitada de outros. O mundo – então rebatizado de mais-efeitos – ignora a tripla qualificação dos efeitos resultante da sua comparação com as intenções, a saber, como efeitos toleráveis, satisfatórios ou favoráveis.

Mais-efeitos se vinga do corte do eu mediante um excesso de efeitos sobre as causas. O sujeito admite de bom grado as consequências funestas das más intenções; mas que agente tolera as consequências ao infinito de seus atos? Quando, daí em diante, as intenções discordam dos efeitos, o sujeito sente mais a necessidade de distinguir os seus dos demais. A impossibilidade agora sabida de as intenções garantirem os seus efeitos provoca uma aflição: “se não posso me assegurar da conexão entre intenções e efeitos, como posso ter certeza de que sou eu que faço o que faço? Se não há uma correspondência necessária entre eles, a ação no geral não se torna vã ou catastrófica?” O efeito não é mais a prova da existência da causa do efeito. Logo, o sujeito tem de se contentar com os únicos três efeitos colaterais possíveis a toda ação: o lixo, o cansaço e os aplausos.

Contrariado, o sujeito adota uma nova disposição do espírito com o objetivo de restabelecer o elo perdido entre causas e efeitos. Ele inaugura um laboratório em si no momento que tenta isolar um efeito ao qual possa corresponder uma causa. O procedimento fundamental do laboratório do espírito nada mais é do que a repetição indefinida de um efeito desejado. Para tanto, é preciso aprender a medir e inferir com pureza, de maneira que o próprio agente se imunize à legião de efeitos. A assepsia comum nesse ambiente, portanto, não é o produto de um simples hábito, mas a lógica dessa disposição espiritual, sem a qual nenhum experimento pode ser levado a cabo. A despeito dela, contudo, o mundo se imiscui ocasionalmente entre intenções e efeitos, perturbando os resultados da experiência com sua imundície. Irrita-se o sujeito, como se o laboratório pudesse conter e contivesse o mundo, e não o contrário.

Após inúmeros testes, o que o sujeito consegue isolar? Sua própria frustração. Isso ele quantifica com precisão, em função das próprias expectativas. Conclui que a frustração é simplesmente a magnitude da diferença entre efeitos e intenções, já que intenções são mais que efeitos (colaterais) e menos que efeitos (excessivos). E também: que os efeitos são sempre não correspondentes às causas, porém nunca nulos. Intenções sempre produzem efeitos: mesmo o silêncio do público diante do ato é sentido como tal, como um acontecimento que muda o curso das ações seguintes.

Não obstante, o sujeito tira proveito da frustração como baliza para ações futuras, pois medir é controlar. Mas há um limite intrínseco a esse uso, dado pela necessidade a cada experimento de conter as intenções, fazê-las tender a zero, a fim de diminuir o seu descompasso em relação aos efeitos. Logo, a irritação diante dos resultados adulterados dá lugar a uma constipação crônica da intencionalidade. A justeza dos atos diminui continuamente, e a multitude de efeitos triunfa sobre o laboratório, a ponto de o sujeito confessar que suas intenções “não são desse mundo”, e este, por sua vez, passar a se chamar, em sua forma mais desencantada, meros-efeitos.

O laboratório é em seguida abandonado: pois o cansaço é o destino certo de todas as ações; pois o lixo, de efeito em efeito, se acumula incessantemente; pois o público ri dos esforços do sujeito mesmo quando o aplaude. Assim o mundo mantém seu poder de desconcerto sobre o sujeito. Meros-efeitos é o que passa muito bem na ausência do sujeito.

Ao enviar sua tese de doutorado, Jacques Lacan recebeu em janeiro de 1933 apenas a seguinte resposta de Sigmund Freud: “Obrigado pelo envio de vossa tese”. Esperava-se algum reconhecimento em vez de uma mensagem-padrão. No entanto, se fosse para conseguir uma resposta menos decepcionante, a tese não teria sido enviada.

III

Age-se, portanto, sem conseguir impedir o risco de fracasso ou catástrofe. Age-se diante de um público que reage tumultuosamente, a despeito das motivações do ato. Enseja-se um turbilhão de efeitos que estão simultaneamente além e aquém do que se espera. Ainda assim, nenhuma ação passa desapercebida: ouve-se aplausos, risadas e silêncios.

Meros-efeitos oferecem aí unicamente uma garantia ao sujeito: a de que ele não pode retroceder em seus atos. O sentido inerente a toda ação aponta para o público. Por seu turno, que movimento as justificativas realizam nessa dinâmica? Se atos não se revertem e o público não faz jus às intenções, algo tem de ceder para que o sujeito continue livre para agir. Deduz-se que a própria justificativa deve retroceder.

Isso implica aceitar o aspecto permanente da diferença entre intenções e efeitos. De modo mais radical, o sujeito desconfia enfim da justeza de suas intenções. Em última instância duvida da própria capacidade de se justificar: “talvez eu me engane”. Descobre que nunca está pronto para agir, mas apenas em condições de expor suas motivações à prova do público. Isso é agir. Ou seja, agir vagamente de acordo com suas intenções pronto apenas para ver até aonde os efeitos vão. O sujeito só conhece suas intenções em retrospecto; o público a ele as revela. Afinal, o que são as intenções antes das ações? Não é verdade que, para que haja intenção, é preciso uma ação mínima, a saber, a de anunciá-la? Somente como fatos os atos se justificam; são as ações que determinam as intenções, e não o inverso. O engano se define, pois, como uma fidelidade cega à causa, e esta como a primazia das intenções sobre os efeitos. A causa ensina o sujeito a proceder diligentemente, mesmo à custa do mundo inteiro, em virtude de razões inegociáveis.

O ato, porém, não pode ser justificado de antemão. Mesmo assim, as justificativas querem ser fiadoras de si mesmas. A ação, então paralisada, precisa romper com um dos lados. Só o pode com as intenções, pois os efeitos, como se viu, são o necessário. Em suma, para agir, o sujeito precisa desistir de suas intenções. Por isso o desistente não é aquele que não age, mas aquele que age sem garantias, sem a pretensão de autonomia das intenções, cujo nome é “causa”. É desta que se livra ao agir “honestamente”. A desistência, portanto, não é um fim, mas a condição sem a qual toda ação é vazia. Afinal, o que significa levar a cabo uma ação inevitável, da qual é impossível desistir? Para compreender o retrocesso das justificativas, deve-se inverter a fórmula “intento, logo me frustrarei”, encontrada no laboratório: quando se compreende o retrocesso das justificativas, afirma-se “me frustro, logo intentei”. Antes do ato não há sequer o que defender.

Causa e público não são o mesmo: se ela julga os efeitos antecipadamente, ele se surpreende com os seus. O público é, cruamente falando, o plural do sujeito, ou seja, “todos que não eu”. Plural, o público não faz coro; ele se comporta, o mais das vezes, como uma turba. Diante disso o sujeito é incapaz de antever as próximas reações do seu plural; assegura-se somente do seu perpétuo despreparo para agir aqui e agora. Sem a ajuda da causa, ele se considera apenas uma das causas possíveis da turba que presencia; somente mais um dos efeitos que suscita como público do público. Suas justificativas correm, obrigatoriamente, na direção contrária a dos efeitos: do público para o sujeito. A causa – para a qual se encaminham todas as justificativas – é a soma das intenções que se recusam a fazer qualquer movimento. A autonomia que se arrogam, no entanto, pertence unicamente ao sujeito. Ele encontra em si o início das ações, mas não sem companhia: só age porque o público já reagiu. O início provém do ato: isto é o paradoxo na confissão “honestamente, não poderia ter agido de outro modo”. As justificativas só existem no plural e no passado. Logo, o valor dos efeitos é tão insondável quanto a boa vontade das intenções.

Singular e plural se opõem. Ingenuamente, a ação ainda tenta transformar em efeitos as intenções. Estas, porém, não se garantem, e as ações continuam sem lastro. Como se age então depois de descoberta a falácia das intenções? Com receio. Contenta-se com a certeza de que o ato, retroativamente, produz as próprias origens? Por ora sim; pois, do contrário, como haveria qualquer novidade?

Com o mero objetivo de organizar a obra de Aristóteles na primeira metade do século 1 a.C., Andrónico de Rodes intitulou Metafísica um livro até então sem nome, seguinte ao chamado Física. Literalmente, a palavra “metafísica” significa somente “depois da física”: logo, como Andrónico adivinhou a palavra homônima fundamental para a filosofia?

IV

Conquistar é ultrapassar um ponto sem retorno. O sujeito compreendeu em si o mecanismo que o faz exigir para si provas das suas ações. Foi preciso que não experimentasse nada no caminho além do lixo, nada no final a não ser cansaço. E, por fim, do que ele tem certeza? De que não pode não ter efeito. De que suas ações dependem das reações. De que prescinde da causa para agir.

Disso tudo o sujeito tem consciência. Por conseguinte, ao refletir sobre a condição de seus atos, de si mesmo se difere. Estranha-se. Estaria convicto ao agir, por outro lado, se ainda ignorasse o engano no cerne de toda ação. Todavia, o sujeito age quando poderia desistir. Age sem cessar de desistir, pois poder desistir já é viver a desistência, ao passo que é impossível conceber o agir sem vivê-la. O sujeito não substitui a causa por outra coisa: o desistente não assume uma causa; ele assume uma não causa. Ciente do vazio da intencionalidade, o singular engendra seu plural sem grandes expectativas. Para todos os efeitos, o singular é o plural do plural. Segundo um tema anterior, o sujeito é a própria crise. A causa, por sua vez, é um início para sempre malfadado, e nada de novo tem chance sem que dela se desista. Causa e frustração se retroalimentam indefinidamente: frustrado, o sujeito culpa a causa e crê que ao revisá-la evitar-se-á outra frustração.

No entanto, algo novo sempre surge, sem que ninguém o cause. E mais: o sujeito não pode negar ser um produto desse algo, o resultado inesperado dos efeitos dos quais participa. O senso comum se ressente dessa inversão e planeja contra os perigos advindos do agir, vendo na turba um obstáculo a boa vontade geral. O sujeito ressentido reergue um trono para a causa, que aí decide e age em seu lugar. A causa, porém, se reduz nessa posição à forma de causa e tem um conteúdo qualquer. Mesmo vazio, o trono serve bem ao sujeito frustrado.

O senso comum tem três paliativos para os riscos intrínsecos ao agir. Eles são disposições do espírito que se recusa a acreditar que há uma não causa ou uma anormalidade fundamental. Em compensação à falência da grande causa, o sujeito se põe a normatizar o direito de cada um ter uma causa particular: “se não podemos concordar sobre o conteúdo da causa ou da crise, ao menos regulemos nossas vidas de forma que possamos perseguir a realização privada das nossas intenções”. Dessa forma o sujeito instaura uma regra contra a pluralidade do seu público e, consequentemente, contra sua própria singularidade.

Logo, disposto a defender a sua causa, o sujeito: 1) como autor, elege os seus efeitos autênticos. Quando isso se prova impossível, suas intenções valem como efeitos. O autor quer ser recompensado pelas suas ideias e segredos; 2) como profissional, funda uma corporação com seus semelhantes e adota um sobrenome que os distingue. Como profissionais empregam o cansaço dos demais; 3) como discípulo, confia piamente no mestre, que se interpõe entre público e público e resguarda assim seu discípulo de todos os efeitos. Aos olhos do discípulo, o mestre sempre aprecia ou despreza com justiça.

Excetuadas essas disposições do espírito, que resta a aqueles que desistem? Nada. Contudo, a véspera do novo ao nada se assemelha.

Em 1652, os monges do convento de Santa Maria da Graça em Milão abriram uma porta entre a cozinha e o refeitório para evitar que a comida esfriasse ao dar a volta pelo pátio. A passagem cortou fora os pés do Cristo na Santa Ceia de Leonardo da Vinci – o mesmo Cristo que disse: “Tomai, comei: este pão é o meu corpo que é partido por vós”.