felipekaizer

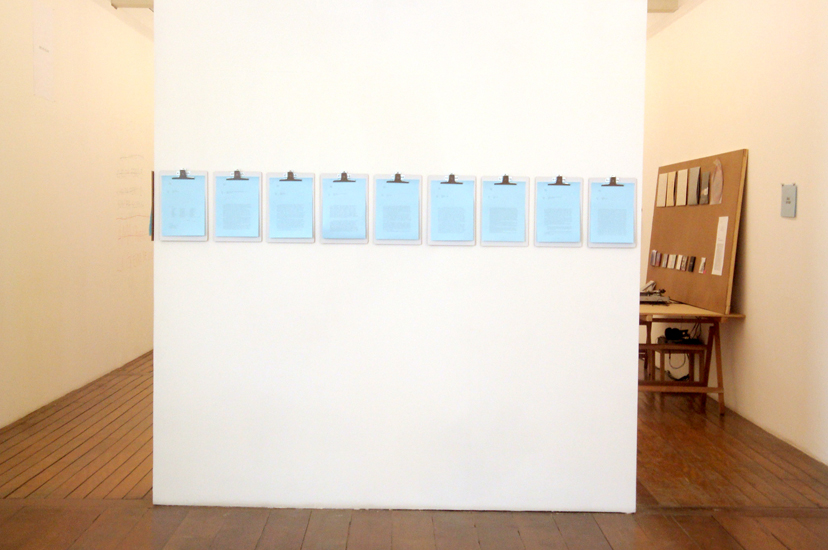

Texto para Tendências do Livro de Artista no Brasil (Vol.2) de Galciani Neves, Galeria Vermelho, 2012-09-11 – 2012-11-10.

1

O nosso caso é o substantivo composto «livro de artista». Nossa hipótese é de que, na cópula «este é um livro de artista», o sujeito é o artista. No papel de um predicado essencial, «de artista» não é um acidente. «Artista» não se permite ser um adjetivo nesse caso. O «livro de artista» não é, portanto, um tipo especial de livro, mas sim outro livro; não mais outro livro.

Essa fórmula não se equipara a «livro artístico» ou a «artista de livro». Isso não significa, no entanto, que os dois substantivos estejam em simetria: o «livro» sem «artista» volta a ser o mero livro, enquanto o «artista» sem «livro» continua o mesmo. Que isto indica? Que o «livro de artista» vem após o «artista»; e que, mesmo quando acreditamos tratar estritamente dos «livros de artista», tratamos também dos «artistas». Tal e qual a um pressuposto, por intermédio do «livro de artista», não se pode questionar o substantivo comum «artista».

Mas como sabemos diante de que livro estamos? Nesse caso, a legalidade da assinatura não nos ajuda em nada a decidir. Como este livro se identifica? Há qualquer objetividade (Gegenständlichkeit) que nos leve a conhecê-lo? Se de fato não podemos apontar nada no «livro de artista» que seja exclusividade «de artista» – a propriedade dos seus materiais, a origem das suas imagens, a voz do seu texto, a narrativa das suas páginas –, resta-nos confiar no reconhecimento daquela «certa totalidade» do livro, da qual fala Jacques Derrida em Papel-máquina.

Essa totalidade, por sua vez, não equivale a uma harmonia. Mas não é apenas isso que nos estranha; é também a evidência de um «remetente» dessa totalidade, que não coincide com a figura do «autor». Esse remetente a posteriori é capaz, segundo o que presumimos, de se fazer presente através do livro. Seria inadequado colocar em questão a forma dessa presença? É afinal o nosso entendimento que decide sobre a origem desse livro? Não nos causará o «livro de artista» a cada vez uma suspensão do juízo sobre ele mesmo? Talvez assim se manifeste a totalidade própria de um «livro de artista»: como uma série de decisões ainda em curso, num «livro por vir» (nas palavras do mesmo Derrida).

O «livro que virá», virá a alguém: qual é o seu nome? «Leitor», «poucos» ou «mundo» não satisfazem nossas condições. Imaginemo-lo como o «interceptador» de uma correspondência a um destinatário desconhecido.

2

No livro de artista forma e matéria se tornam indistintas. Qualquer diferença restante persiste apenas no interior do livro; o livro de artista guarda uma distância fundamental de si mesmo. Essa fratura interna demonstra que o livro de artista não se basta; ele se reporta à forma «livro» – como a espécie que assume para si o papel do gênero, tornando-se, com isso, o livro mais livro dos que os livros –, mas não pára por aí. O livro de artista também se reporta ao «sujeito», cuja disposição determina a natureza do seu objeto. Esse sujeito é outro que não o artista, e é do seu excesso de solenidade que nasce o «objeto livro» (Buckobjekt): aquele comprometido unicamente com a reverência em si.

O «objeto livro» pode ser qualquer um, e portanto se parece sempre com o mesmo. Ele prescinde de assunto. Diante dele, dobram-se os joelhos irrefletidamente, como na presença de uma relíquia – rendem-se homenagens a restos indiscerníveis. No mesmo gesto, porém, prostra-se diante daquela caixa dourada, ornada para fazer valer a sacralidade da relíquia. O «objeto livro» se dá uma aura por decreto e, no seu estágio final de decomposição, dispensa até mesmo os seus fiéis admiradores; o «objeto livro» se transforma no «livro objeto», o livro fantasiado de si mesmo, estendido sobre a coffee table.

Contra o alastro das relíquias criou-se uma máquina, capaz de produzir um «livro bem temperado»; graças à invenção dos exemplares, a imprensa venceu as falsificações. Muito mais modestos que Prometeu, os seguidores de Gutenberg deram ao homem comum, que – como Hölderlin – «regressa a casa para descansar da agitação diurna», o instrumento da sua resignação: aquelas edições baratas, que nos recordam «os deuses, que antes habitavam conosco e voltarão quando chegar a hora».

Até o dia do seu retorno precisamos nos agarrar a alguma coisa, que seja um meio. Assim as mãos procuram o artefato de uma nova liturgia, doméstica e silenciosa; nos debruçamos sobre o «volume». Meditamos pelo toque, o que impõe então um termo ao objeto. Nesse sentido estrito, o livro tem sua própria história; ele cumpre seu destino pelo manuseio. O desgaste do livro é natural, e a sua ruína não deve ser venerada.

Assim como a vida dos ícones – enegrecidos nas paredes das igrejas –, a dos livros é «não objetiva» (gegenstandslos, diria Maliévitch). Isso não significa que o volume «não seja fruto das mãos» (archeiropoieton) – mãos que também o corroem. Ele não teme «a traça e ferrugem que tudo consomem» ou «os ladrões que minam e roubam». Sua fragilidade é um dom.

Mas então quem repara nessas brochuras vulgares? Apenas aquele cuja «mão esquerda não sabe o que faz a direita», pois é o sujeito o obstáculo, sobre o qual se fixa e do qual se alimenta a relíquia. Não nos esqueçamos que todos os ícones são anônimos, mesmo quando nós conhecemos os nomes dos seus artistas.